カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (5)

- 2022年6月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年2月 (2)

- 2021年12月 (5)

- 2021年11月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (3)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (6)

- 2018年10月 (5)

- 2018年9月 (12)

- 2018年8月 (9)

- 2018年7月 (8)

- 2018年6月 (1)

最近のエントリー

HOME > ブログ > コンディショニング > 関節可動域は広ければ良いのか?

ブログ

〝あなたの身体を根本から変える専門ジム〟

パーソナルトレーニングジムKENBI first

問題解決を専門とする体験レッスンをご希望の際は、体験レッスンからお進みください。

公開日:2018/08/23

更新日:2020/01/30

関節可動域は広ければ良いのか?

パーソナルトレーニングジムKENBI first トレーナーの高田です。

先日は、自分のトレーニングもなく指導もなかったので

用事の合間に約半年ぶりに献血に行ってまいりました。

場所にもよると思いますが、今の献血ルームは本当にキレイです!

身近な社会貢献としても

ちょっとした仮眠がてらにはいいかもしれませんね…笑

さて、話は変わりまして今回は

関節可動域(関節が動く範囲)について少し触れていきたいと思います。

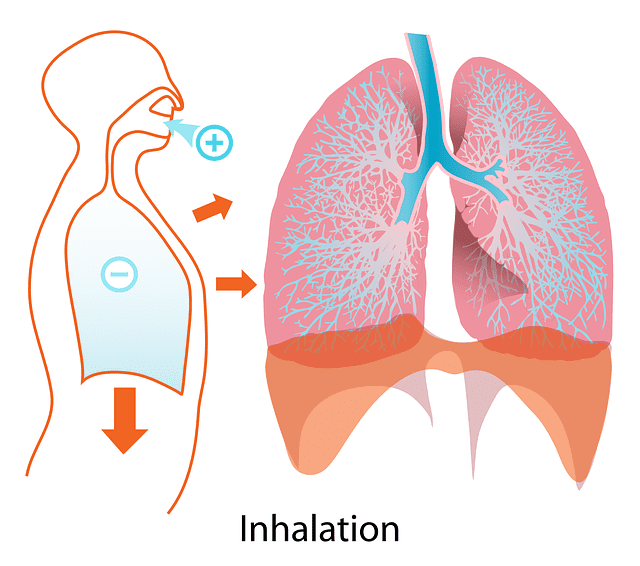

まず関節可動域は、柔軟性や関節構造の状態などによって決まります。

一般的に関節可動域が大きい=競技パフォーマンスや健康面には良い

とされることが多いかと思いますが

過度な関節可動域が有る場合は、ケガを誘発する可能性があります。

(本来、体が効率良く機能するために適度な範囲内(多少の遊び)で動くよう設計されています)

問題の一つとして考えられるのが関節構造のゆるさ

いわゆる関節がゆるいことです。このことを関節不安定性といいます。

※ほぼ、同じ意味として関節弛緩性とも言います。

●生まれつき(先天性)

元々、関節の結合(骨と骨のはまり)が甘く(弱い)ゆるい。

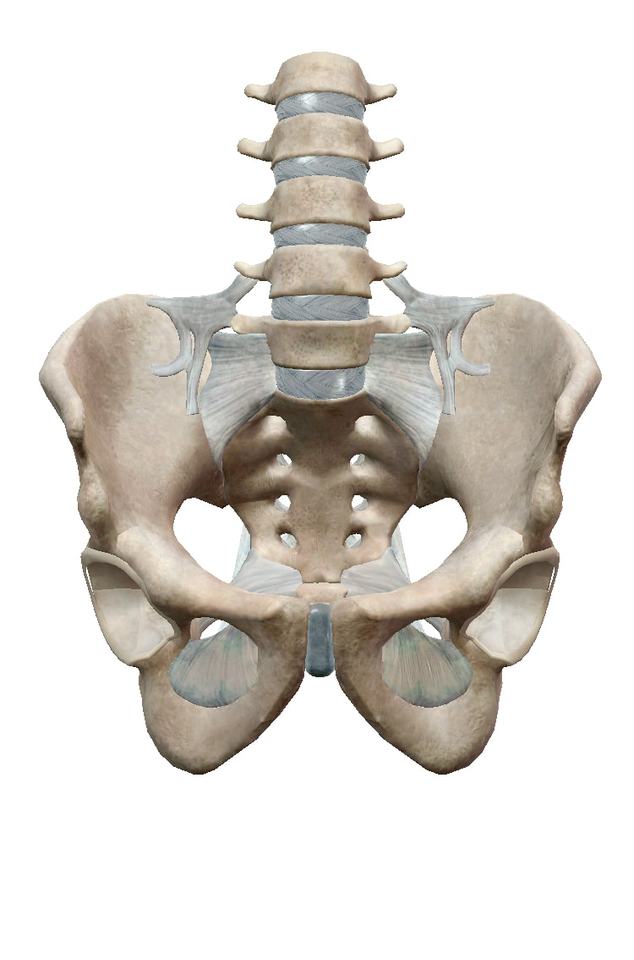

男性と女性を比べた場合、女性の方が関節の不安定性は多く

ホルモン、骨の配列(アライメント)などの影響があるとされています。

月経周期においては、関節の不安定性が高まり

実際、その関連性からケガ発生率は上昇すると報告がされています。

普通に考えれば出産時に、骨盤や恥骨の結合部分などの過度なゆるみが

なければ胎児を産めないわけであって

ホルモンの変動に伴って関節不安定性に繋がるのは不思議ではないですよね。

●(過去の)ケガなどによるもの(後天性)

骨と骨の結合部分には、骨と骨を繋ぐために

靭帯という強靭なバンド状の結合組織が付着していて

その靭帯によって、関節は支持され安定性を保っています。

捻挫などのケガが起こると、関節を支持、安定するための役割を持つ

靭帯などの結合組織(関節包など)がダメージを受け損傷してしまい

結果、関節の結合組織である靭帯などが弛緩、ゆるくなってしまいます。

不適切かつ過度なストレッチを行うことも同様と言え

また、筋力の低下(筋の過伸張により)などにも繋がります。

その影響により、関節の動きが不安定になり

関節の動き(動作)が制御できなくなってしまいます。

捻挫などのケガをした際も

その後の動作などに大きな影響(パフォーマンスの低下)が

出ることが考えられるので、迅速かつ適切な応急処置が必須となります。

また、その後のリハビリや休養も重要です。

たかだか足首の捻挫と軽く見てはいけません。

一度、関節がゆるんだ状態になってしまうと

捻挫グセがついていしまいます。再発に繋がります。

日常生活動作や競技パフォーマンスに影響が出る恐れ。

例:歩行、方向転換やストップ、ジャンプ動作など

・脱臼や捻挫などのケガのリスクが高まる、または再発の恐れ。

・筋力の低下

全身7箇所の関節弛緩性を評価するもので

各部位でYES(陽性)の場合を1点とし(片方の場合は0.5点)

7点満点のうち3点以上を有する場合は

全身関節弛緩性の可能性が高いと評価されます。

ただ、全身というよりも各関節、左右差の評価にも繋がります。

①手関節

手首を手のひら側に曲げて母指が前腕につくか

②膝関節

膝を伸ばして立った際、膝が10°以上反るか

③脊柱

立った状態で前屈した際、手のひらが床につくか

④肘関節

肘を伸ばした際、15°以上反るか

⑤肩関節

腕を後ろに回し、背中で両手の指が握れるか

⑥足関節

膝を曲げ、かかとを床につけたまま足首が45°以上曲がるか

⑦股関節

立った状態でかかと同士をくっつけたまま

足先が180°以上開くか

良かったら試してみて下さい。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

それでは!

先日は、自分のトレーニングもなく指導もなかったので

用事の合間に約半年ぶりに献血に行ってまいりました。

場所にもよると思いますが、今の献血ルームは本当にキレイです!

身近な社会貢献としても

ちょっとした仮眠がてらにはいいかもしれませんね…笑

さて、話は変わりまして今回は

関節可動域(関節が動く範囲)について少し触れていきたいと思います。

まず関節可動域は、柔軟性や関節構造の状態などによって決まります。

一般的に関節可動域が大きい=競技パフォーマンスや健康面には良い

とされることが多いかと思いますが

過度な関節可動域が有る場合は、ケガを誘発する可能性があります。

(本来、体が効率良く機能するために適度な範囲内(多少の遊び)で動くよう設計されています)

問題の一つとして考えられるのが関節構造のゆるさ

いわゆる関節がゆるいことです。このことを関節不安定性といいます。

※ほぼ、同じ意味として関節弛緩性とも言います。

関節がゆるい(関節不安定性)の原因

●生まれつき(先天性)

元々、関節の結合(骨と骨のはまり)が甘く(弱い)ゆるい。

男性と女性を比べた場合、女性の方が関節の不安定性は多く

ホルモン、骨の配列(アライメント)などの影響があるとされています。

月経周期においては、関節の不安定性が高まり

実際、その関連性からケガ発生率は上昇すると報告がされています。

普通に考えれば出産時に、骨盤や恥骨の結合部分などの過度なゆるみが

なければ胎児を産めないわけであって

ホルモンの変動に伴って関節不安定性に繋がるのは不思議ではないですよね。

●(過去の)ケガなどによるもの(後天性)

骨と骨の結合部分には、骨と骨を繋ぐために

靭帯という強靭なバンド状の結合組織が付着していて

その靭帯によって、関節は支持され安定性を保っています。

捻挫などのケガが起こると、関節を支持、安定するための役割を持つ

靭帯などの結合組織(関節包など)がダメージを受け損傷してしまい

結果、関節の結合組織である靭帯などが弛緩、ゆるくなってしまいます。

不適切かつ過度なストレッチを行うことも同様と言え

また、筋力の低下(筋の過伸張により)などにも繋がります。

その影響により、関節の動きが不安定になり

関節の動き(動作)が制御できなくなってしまいます。

捻挫などのケガをした際も

その後の動作などに大きな影響(パフォーマンスの低下)が

出ることが考えられるので、迅速かつ適切な応急処置が必須となります。

また、その後のリハビリや休養も重要です。

たかだか足首の捻挫と軽く見てはいけません。

一度、関節がゆるんだ状態になってしまうと

捻挫グセがついていしまいます。再発に繋がります。

関節がゆるい(関節不安定性)とどのような影響があるのか

・関節の動き(動作)を制御しづらく日常生活動作や競技パフォーマンスに影響が出る恐れ。

例:歩行、方向転換やストップ、ジャンプ動作など

・脱臼や捻挫などのケガのリスクが高まる、または再発の恐れ。

・筋力の低下

関節のゆるさをチェックする関節弛緩性テスト(中嶋ら、1984)

全身7箇所の関節弛緩性を評価するもので

各部位でYES(陽性)の場合を1点とし(片方の場合は0.5点)

7点満点のうち3点以上を有する場合は

全身関節弛緩性の可能性が高いと評価されます。

ただ、全身というよりも各関節、左右差の評価にも繋がります。

①手関節

手首を手のひら側に曲げて母指が前腕につくか

②膝関節

膝を伸ばして立った際、膝が10°以上反るか

③脊柱

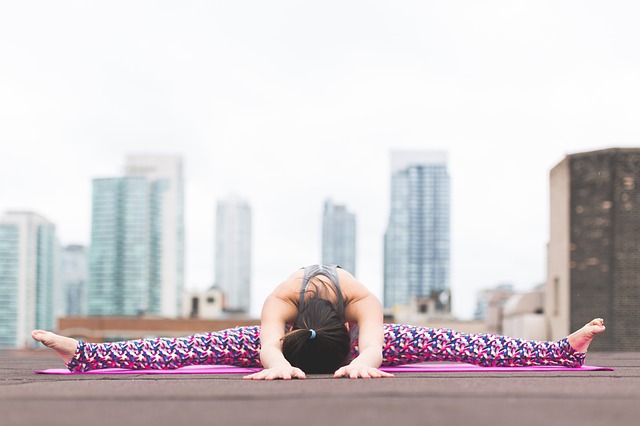

立った状態で前屈した際、手のひらが床につくか

④肘関節

肘を伸ばした際、15°以上反るか

⑤肩関節

腕を後ろに回し、背中で両手の指が握れるか

⑥足関節

膝を曲げ、かかとを床につけたまま足首が45°以上曲がるか

⑦股関節

立った状態でかかと同士をくっつけたまま

足先が180°以上開くか

良かったら試してみて下さい。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

それでは!

あなたにオススメの記事

カテゴリ:

2018年8月23日 12:03